导语:断章取义的数据,如何成为对立的火药?

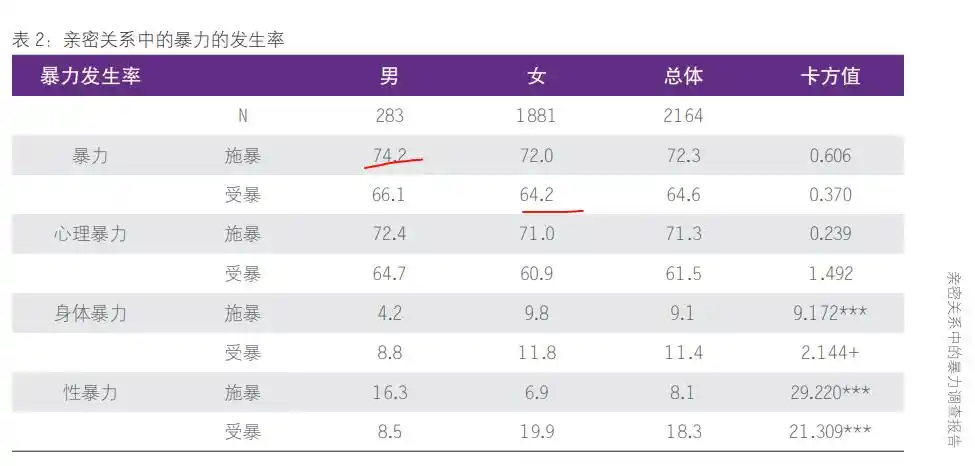

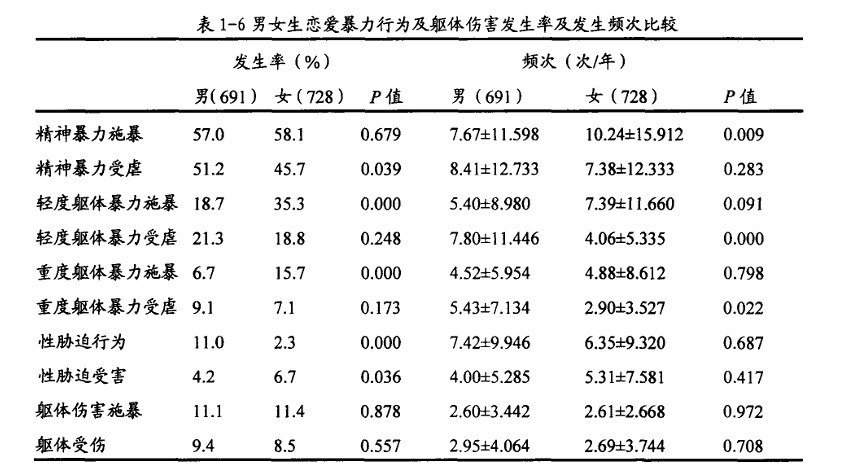

如果告诉你 70%的男人曾经家暴,你相信吗?数据出自 2015 年发布的《亲密关系中的暴力调查报告》。一般人看到这个数据,很多人第一反应是荒谬,与我们在现实生活中的严重不符,主要原因是此调查对家暴的定义非常宽泛,而我们一般认为的家暴以肢体暴力为主。

此时女性的暴力行为发生率达到了72%

如果有人选出这几个数据,在小红书上写一个笔记《74%的男生曾经对女生实施过家庭暴力,64%的女生是受害者》,你猜猜会发生什么?

如你所见,70%男性家暴是一个断章取义的数据,这个报告也引出我们文章的主题——有些人是如何利用片面的数据挑起对立的!

现在我再给你几个数据

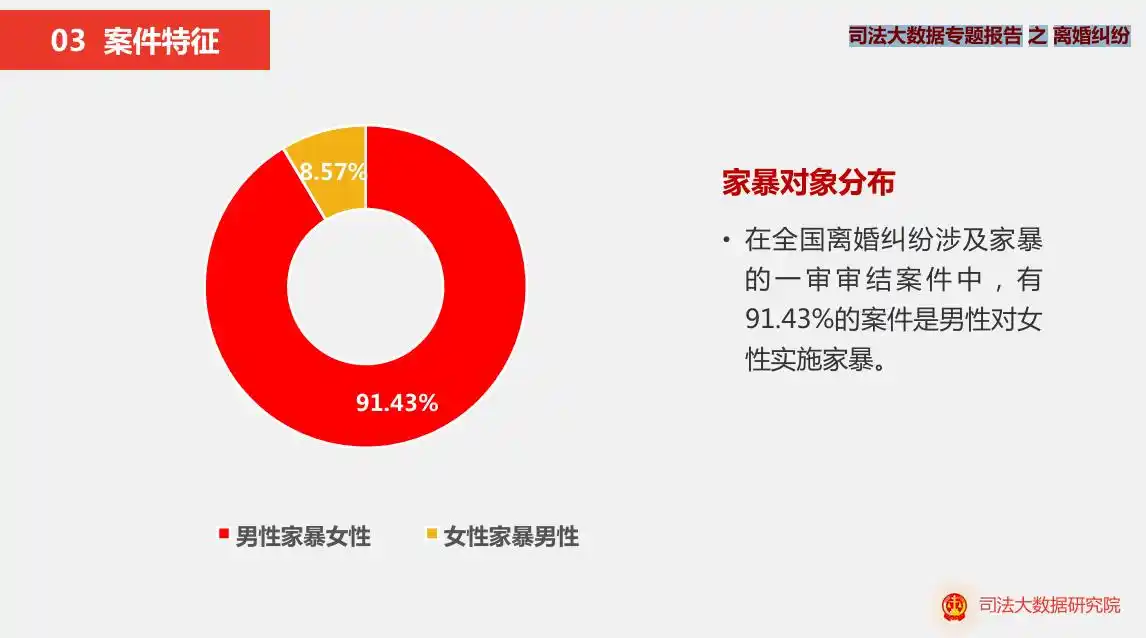

为什么我后面列举的几个报告全都得出了与司法大数据专题报告相反的结论呢?如果说你仔细看过后文的报告你会发现,这些报告全都是基于社会调查制作的。但是司法大数据则是基于起诉离婚的数量制作的。

有人要问:欸,基于起诉离婚的数量不应该更准确吗?

并不:张玮,洪炜,崔轶,等.亲密伴侣暴力中的性别差异研究[J].中国性科学,2014,23(09):96-99.给出了比较详细的解答。

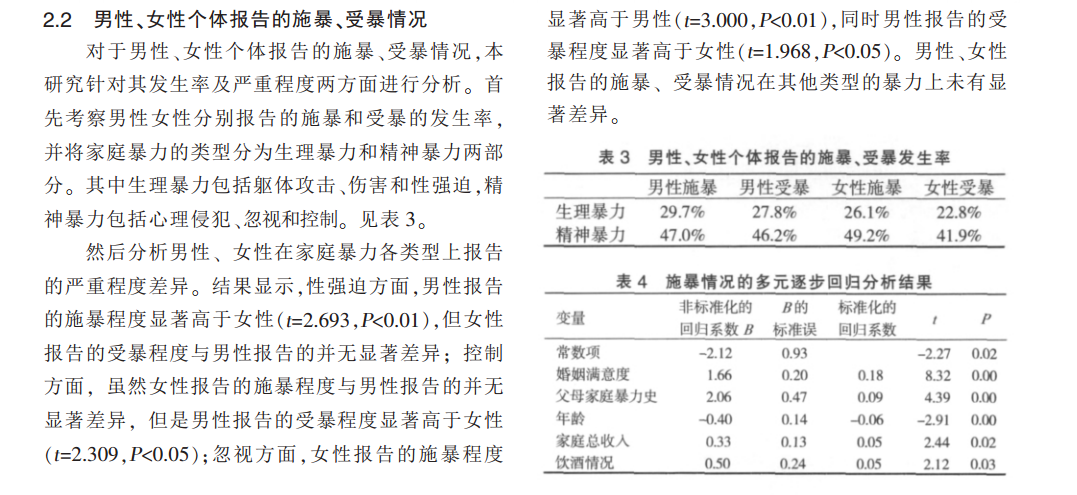

亲密伴侣暴力(intimate partner violence,IPV)是指现在或曾经处于婚姻或亲密伴侣的伴侣之间发生的躯体攻击或威胁、性强迫、心理虐待和控制行为。亲密伴侣暴力中男性更具有攻击性还是女性更具有攻击性,女性施暴的发生率是否与男性相同,自 Straue 在上世纪 70 年代末提出女性同男性一样也会对伴侣施暴的观点至今,国外学者对这个问题进行了长期的探讨和争论。 女权主义研究者认为在异性亲密伴侣暴力中,男性是施暴者,女性是受害者。他们基于社会性别理论认为父权制是家庭暴力产生的根源。这类研究的研究对象通常为庇护所、妇女求助机构、医院就诊妇女、监狱等机构的受暴妇女。研究结果一般表明有 90% 以上亲密伴侣暴力的受害者是女性。而以Straue 为代表家庭冲突的研究者运用家庭冲突策略量表(CTS)或类似测评工具,得出的研究结果显示男性施暴与女性施暴的发生率相当,甚至某些研究得出女性施暴率高于男性。这些研究一般以社区已婚、同居和高中、大学约会情侣为研究对象。另外,有研究指出,尽管女性也会对男性施暴,但男性的躯体侵犯更容易造成伤害。其次,有研究表明,研究结果也受反应偏差和社会赞许度的影响。 ——亲密伴侣暴力中的性别差异研究

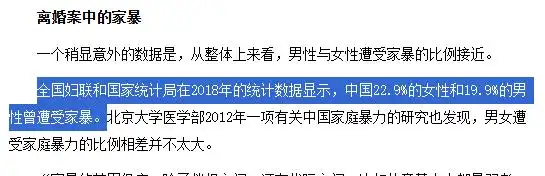

还有这篇也有解答:*常蕾,霍莉钦,洪炜,等.我国家庭暴力中的性别差异[J].中国健康心理学杂志,2013,21(09):1375-1379.*

在过去的十几年里,家庭暴力逐渐成为全球关注的社会问题,涌现出一系列的相关研究,其中备受争议的关注点之一是在亲密关系中使用暴力的两性差异。更有学者提出了家庭暴力具有“性别对称性”的观点。支持“性别对称性”的家暴研究者通常以社会整体或社区人群为样本,考察狭义的家庭暴力,主要探讨各种形式的躯体暴力。研究表明,女性与男性同样或更加倾向于向配偶施加暴力。与此相反,女权主义者则关注受暴妇女的临床样本,使用广义的家庭暴力概念,涵盖威胁恐吓、冲突伤害、躯体暴力、性强迫、言语虐待和经济控制等形式。此类研究发现,女性更倾向于报告严重暴力:例如遭到殴打、性暴力、躯体伤害或者更加严重的暴力形式。女性更加惧怕伤害和死亡,也较易被施暴者杀害。MichaelJohnson认为,以上两种观点只是从不同的定量方式出发,探讨了亲密关系暴力的性别差异,并不存在本质区别。他提出一种整合的理论,将家庭暴力分为4种类型。①情境型亲密关系暴力。它具有性别对称性,由情景性因素或冲突所引发,可能会升级为双方同时使用暴力。然而,这种攻击并不是关系中强迫控制的组成部分,通常不那么严重或频繁;②亲密恐怖主义则被设定男性对女性施加的暴力,这是一种基于性别等级差异的持久暴力模式;③暴力抵抗即为女性在遭受男性施加的暴力或控制时,采取暴力行为予以抵抗;④双向暴力控制则是以性别对称性为基础,指男女双方同时施加暴力与控制。这一理论已得到来自美国、加拿大和英国的数据支持。美国的调查数据显示,家庭暴力的总体发生率为24%,女性为29%,男性为23%。每年有150万名女性和834700名男性遭受家庭暴力。加拿大2010年的数据报告:102500名受害者遭受亲密关系暴力,包括夫妻间暴力和约会暴力。女性遭受家暴的危险比男性高出两倍以上(407∶180)。Archer在2000年的调查则指出,65%的女性报告遭受严重的躯体攻击,需要接受医疗的比例上升为71%,而男性的报告率为44%。但在Kirby的研究中,22%的家庭暴力施暴者为女性,夫妻双向的暴力也初露端倪。目前,我国的家庭暴力干预工作多数集中于为受暴妇女提供援助,而并未明确家庭暴力发生的性别差异,也未能针对不同性别的受暴者采取干预措施。因此,本研究旨在从人们对家庭暴力的认知与应对方式出发,采用修订版冲突策略量表分析两性差异,提出初步的干预策略,以此为一线家暴干预工作者及受暴者服务。 ——我国家庭暴力中的性别差异

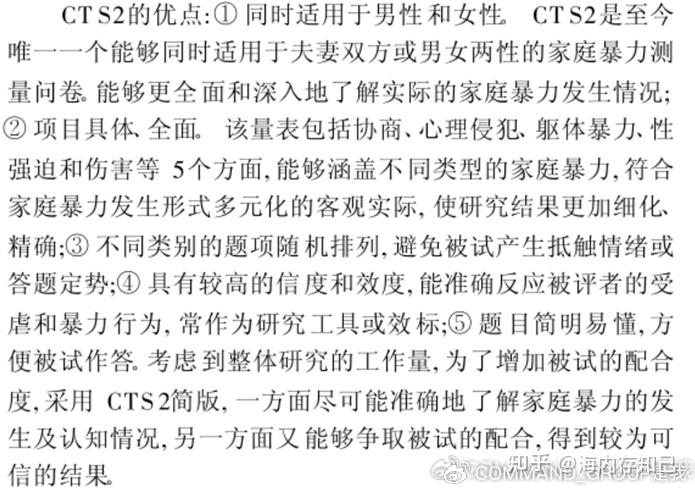

如果要做家暴调查,我认为最准确的统计方法是 CTS-2 方法。优点如下

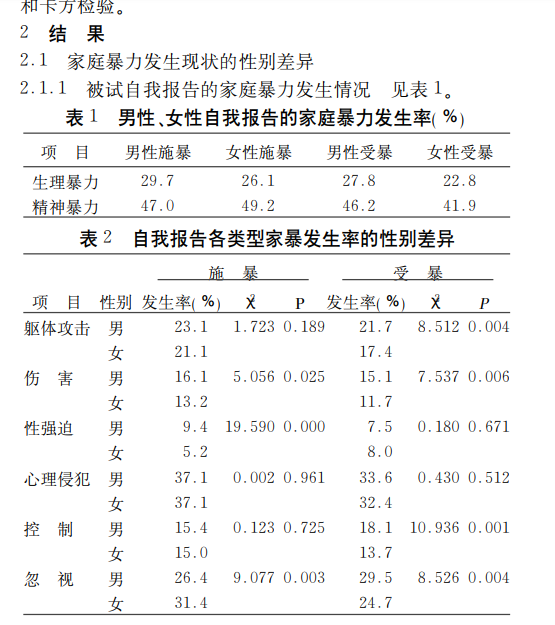

我国家庭暴力中的性别差异

尽管关于家暴有两种数据,但是,以 CTS(家庭冲突策略量表)为调查工具的的调查数据,在传播度上却不尽如人意。大众认知以女本位主义视角为主

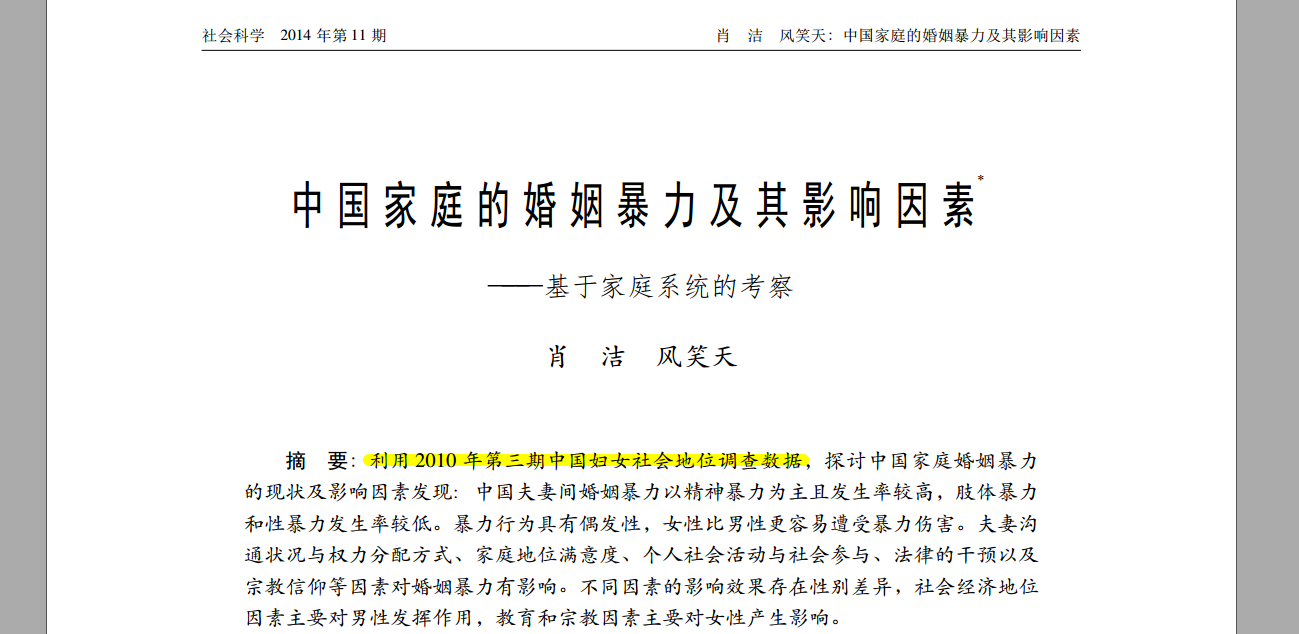

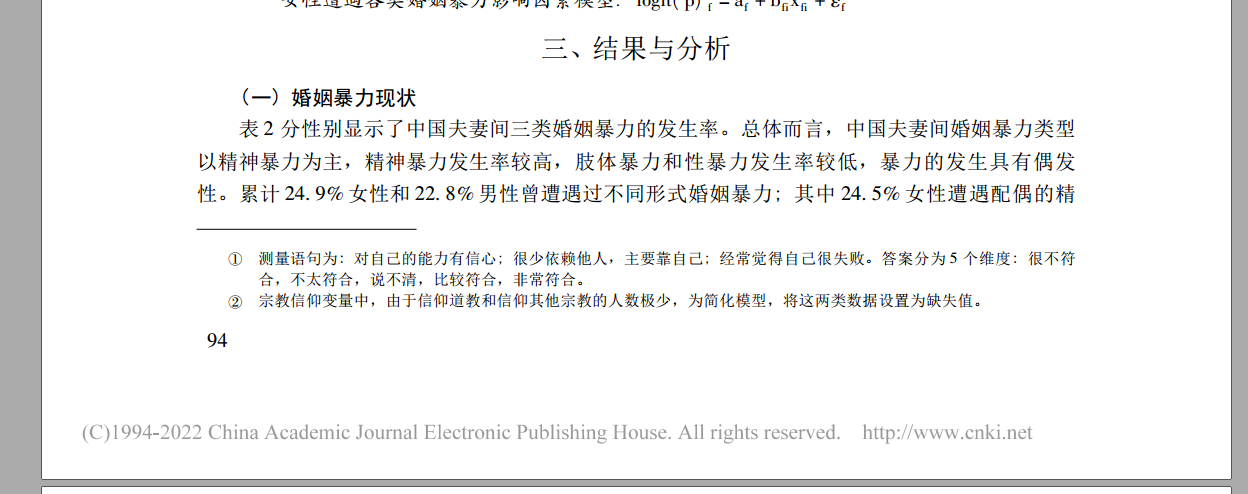

甚至出现了拿原本男女比例差不多数据断章取义的新闻。大家常听到的 24.9%的女性被家暴来源于《2010 年第三期中国妇女社会地位调查》,但大家不知道,在这个报告中 22.8%的男性也被家暴过!但是在新闻、各种帖子里面都没有后者数据!肖洁,风笑天.中国家庭的婚姻暴力及其影响因素——基于家庭系统的考察[J].社会科学,2014,(11):90-99.DOI:10.13644/j.cnki.cn31-1112.2014.11.010.

国内用CTS-2量表的调查情况如何呢?

崔轶,洪炜,苏英,等.七省市家庭暴力现状调查及影响因素报告[J].中国临床心理学杂志,2012,20(03):360-362+327.按照东中西地区分布的原则, 在 7 个省市整群抽样 8 个地区,即东部(北京、河北、山东),中部(内蒙 2 地、湖南),西部(陕西、新疆)。 这 8 个地区包括直辖市、省会城市、中等城市、县乡及农村。发放问卷2951 份,收回问卷 2899 份,有效问卷 2810 份,有效率为 96.9%。 被试对象的选取条件为:处在或曾经处在亲密关系(婚姻、同居)中,愿意参加本调查的成年男性和女性。

常蕾,霍莉钦,洪炜,等.我国家庭暴力中的性别差异[J].中国健康心理学杂志,2013,21(09):1375-1379. 共选取8个地区的2951名被试,收回问卷2899份,有效问卷2810份(96.9%) 。所选取的被试均为正处于/曾经处在亲密关系( 婚姻和同居) 中,并自愿参加本调查的成年男性/女性。其中男性1292人,女性1518人。按年龄将被试分为3组:40岁以下( 含40岁) 、41~59岁、60岁以上( 含60岁) ,数量比控制在2∶2∶1。

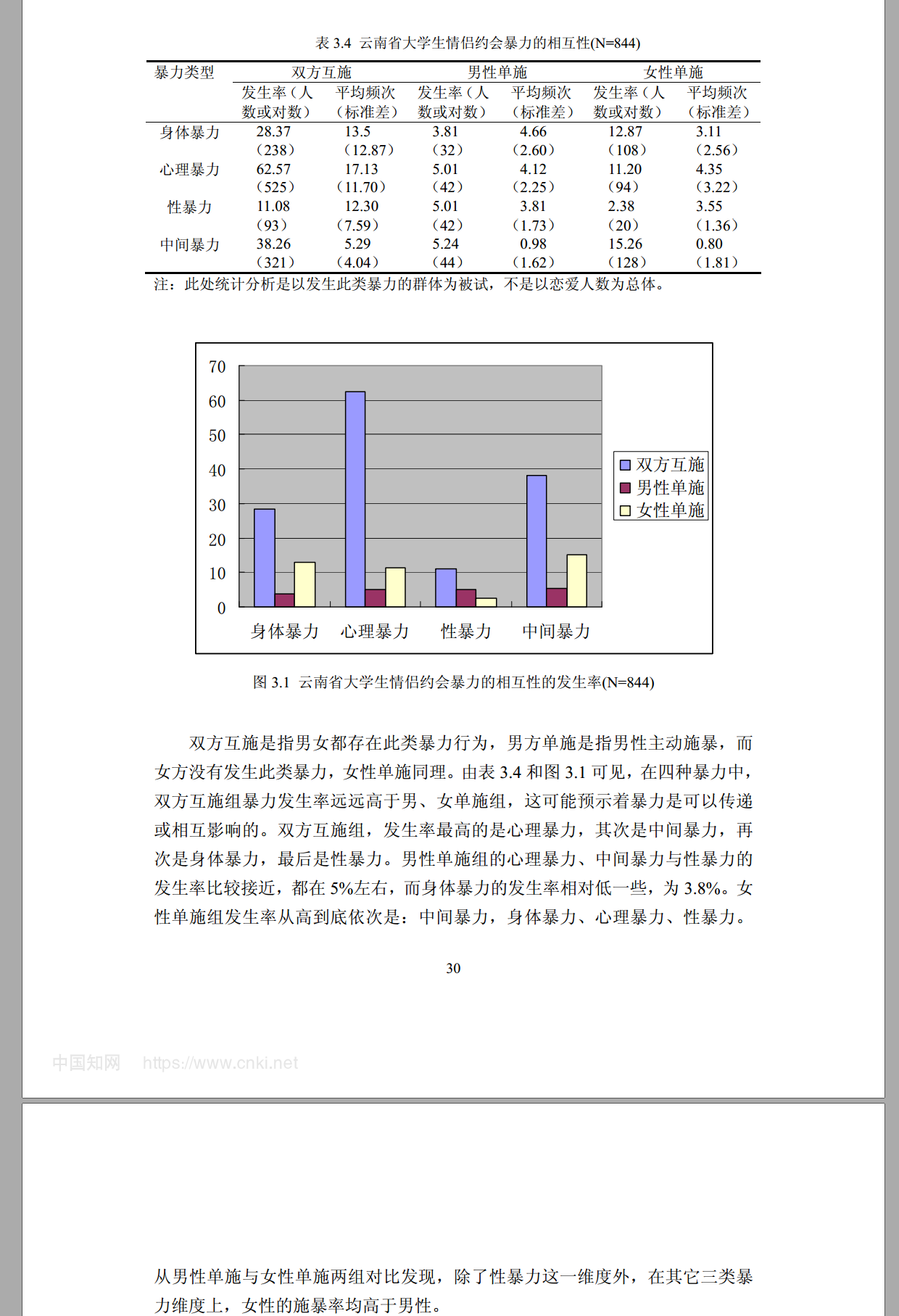

杨春梅.大学生约会暴力现状与影响因素的研究[D].云南师范大学,2013.发出问卷1300份,回收问卷1288份,剔除漏填、多选问卷54份后共有效问卷1234份,有效率为94.92%。由于本次调查是以班级为单位进行的团体施测,调查者在宣读指导语时强调没有恋爱经验的同学在恋爱次数一栏填0,问卷回收后剔除没有恋爱经验的被试问卷390份,则可以用于统计分析的问卷有844份。男性42.3%,女性57.7%

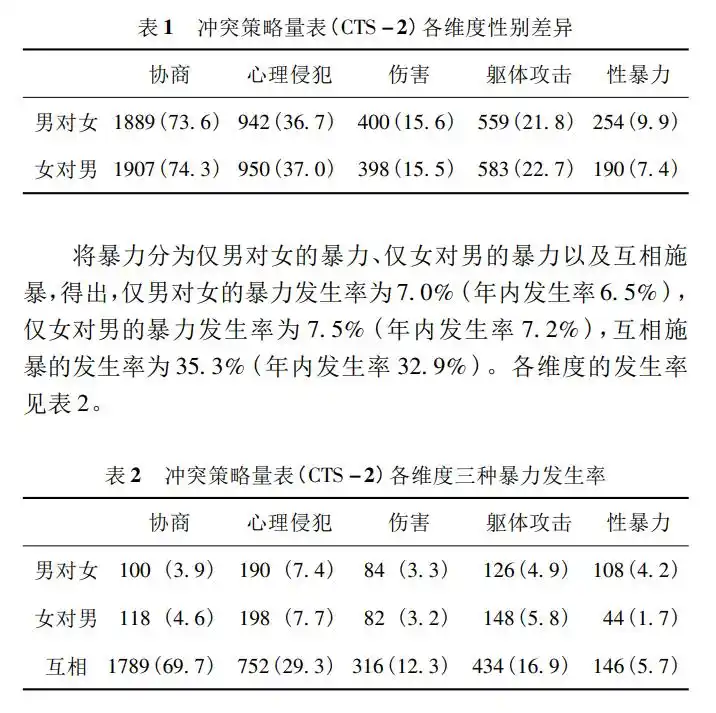

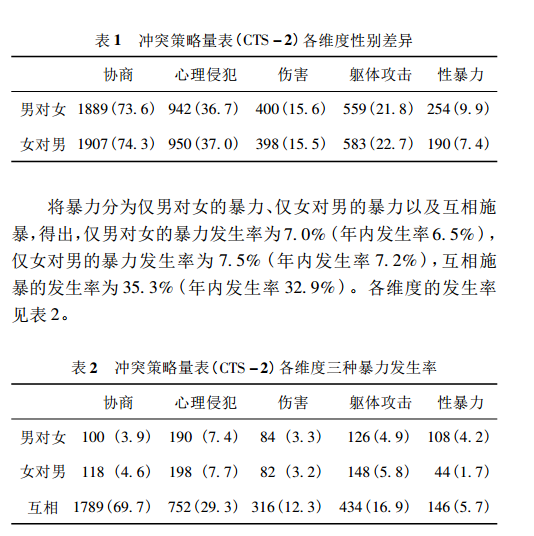

张玮,洪炜,崔轶,等.亲密伴侣暴力中的性别差异研究[J].中国性科学,2014,23(09):96-99.按照东中西地区分布的原则,在全国6个省市抽样7个地区,即东部(北京、河北、山东),中部(内蒙2地、湖南),西部(陕西)。这7个地区包括直辖市、省会城市、中等城市、县乡及农村。被试对象的选取条件为:处在或曾经处在异性亲密伴侣(婚姻、同居)中,愿意参加本调查的男性和女性。共发放问卷2700份,收回问卷2648份,有效问卷2567份,有效率96.9%。其中男性1213人(47.3%),年龄16~90岁,平均年龄42岁,主要集中于22~50岁。女性1354人(52.7%),年龄17~87岁,平均年龄41岁,主要集中于22~48岁。城镇居民1378人(53.5%),农村居民1189人(46.5%),男女在居住地分布方面无统计学差异(P>0.05)。个人受教育程度:38.2%的男性为初中及初中以下,高中或职高占24.7%,大学及大学以上37.1%;43.7%的女性受教育程度在初中及初中以下,高中或职高占19.6%%,大学及大学以上36.8%。

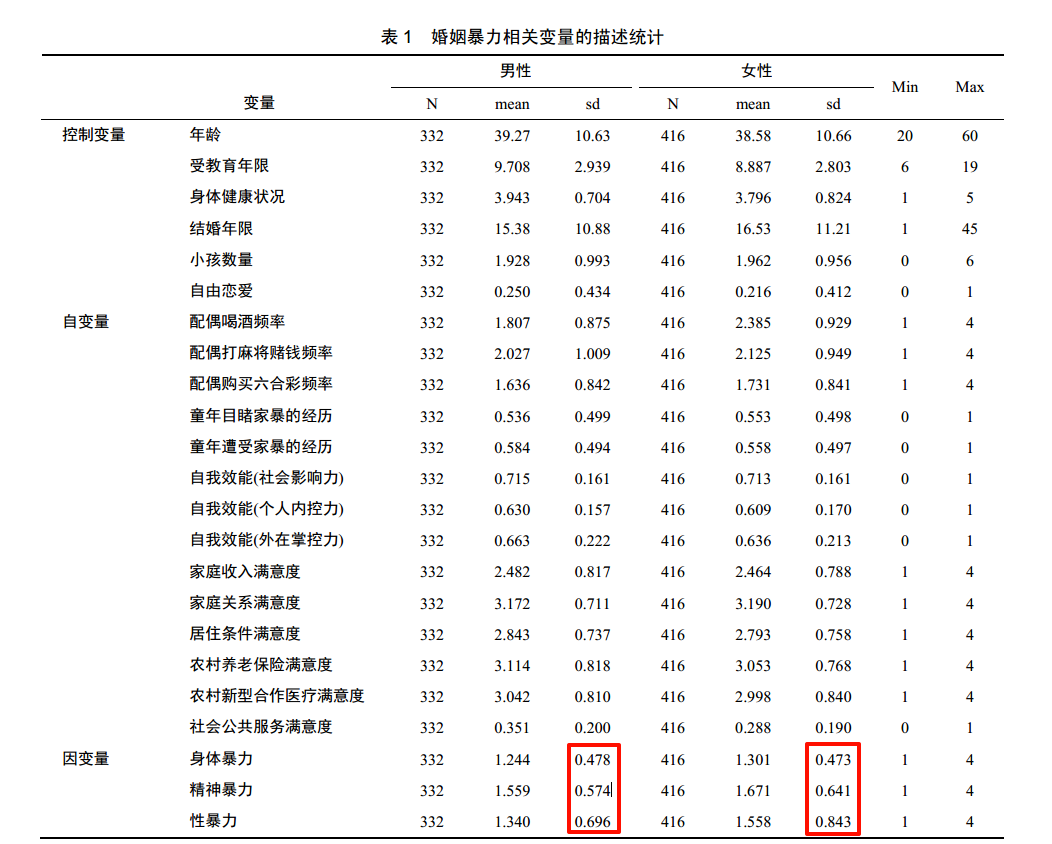

陈璇,夏一巍.农村婚姻暴力风险因素及性别差异分析——基于湖南748份问卷调查数据[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2015,16(02):40-47.于 2015 年 1 月在湖南省常宁市进行,依据经济发展水平运用多阶分层抽样方法从该市 27 个乡镇(街道)抽取 5 个,并以年龄、性别、婚姻状况等要素为据,从每个乡镇(街道)抽取 200个便宜样本(年龄在 20-60 岁之间并已婚的居民或村民),调查回收有效问卷 748 份,有效回收率为74.8%。样本有男性 336 人,占 45% ,女性 412 人,占 55%,平均年龄为 38.88 岁,平均受教育年限为9.25 年,平均结婚年限为 16.02 年。

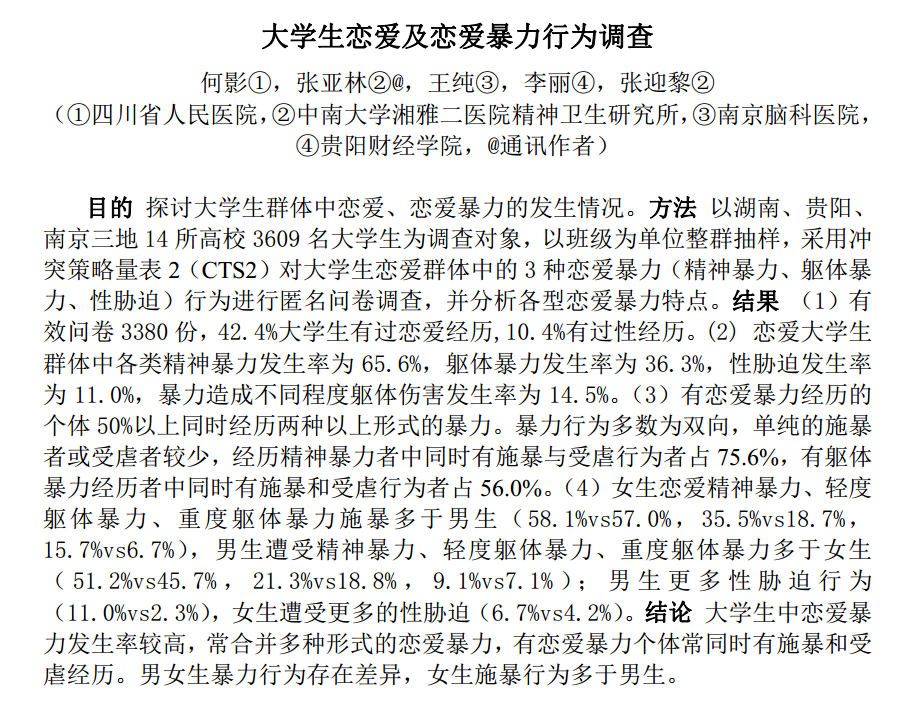

何影,张亚林,王纯,等.大学生恋爱及恋爱暴力行为调查[C]//四川省医学会.四川省医学会第十五次精神病学学术会议暨第三次心身医学学术会议论文汇编集.四川省人民医院;中南大学湘雅二医院精神卫生研究所;南京脑科医院;贵阳财经学院;,2016:171.探讨大学生群体中恋爱、恋爱暴力的发生情况。方法以湖南、贵阳、南京三地14所高校3609名大学生为调查对象,以班级为单位整群抽样,采用冲突策略量表2(CTS2)对大学生恋爱群体中的3种恋爱暴力(精神暴力、躯体暴力、性胁迫)行为进行匿名问卷调查,并分析各型恋爱暴力特点。

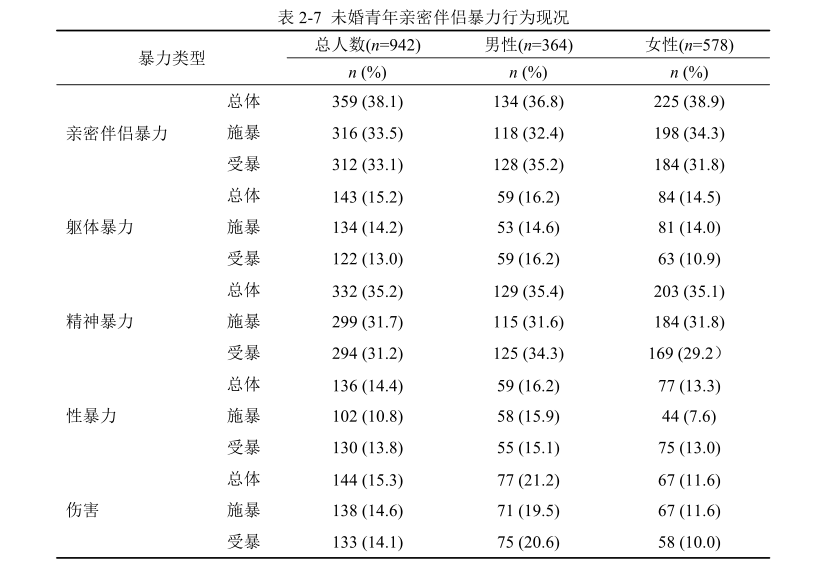

刘秀雅.未婚青年亲密伴侣暴力对精神健康的影响研究[D].广西师范大学,2022.在桂林市11所高等学校中抽取1所高等学校,使用CTS-2s量表对总共942人进行了调查,其中男性364人,女性578人。

好了,除了CTS-2量表的调查结果,我还找到了很多非CTS-2量表的结果

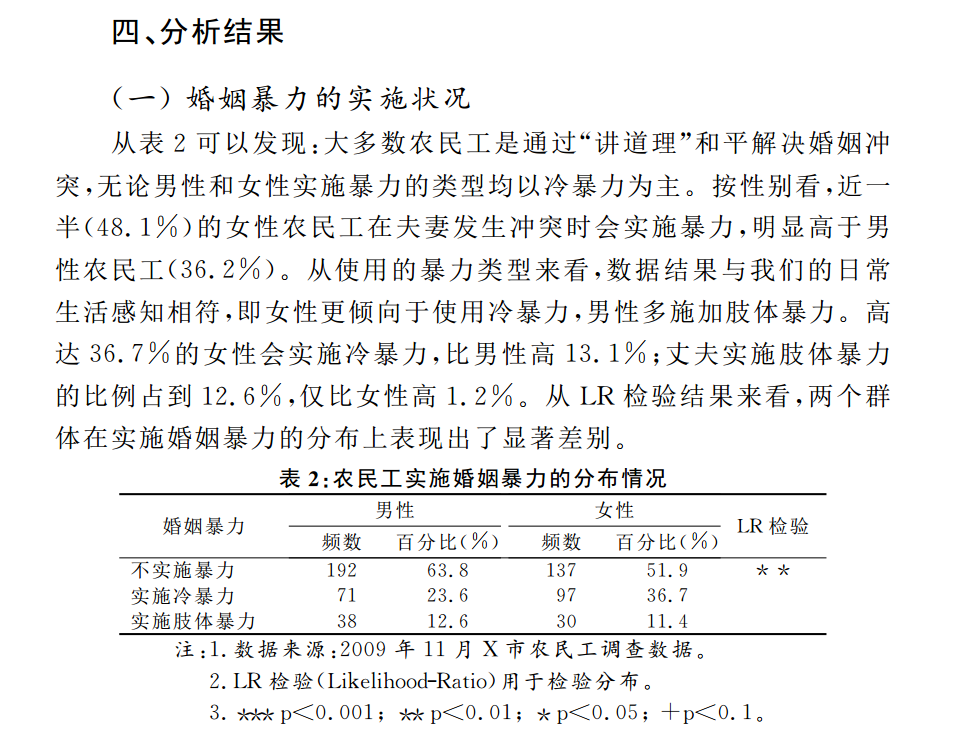

*李成华,靳小怡.夫妻相对资源和情感关系对农民工婚姻暴力的影响基于性别视角的分析[J].社会,2012,32(01):153-173.*研究数据来自西安交通大学人口与发展研究所于2009年11月3日至14日在福建省 X 市完成的“外来农村流动人口调查”。本项目的调查对象为“15周岁以上持农村户口来到 X 市的外来务工人员”,受访者分布在 X 市 Y区下辖的所有5个街道。因为调查目的之一是对农民工的婚姻状况进行研究,所以希望调查样本中已婚男性、未婚男性、已婚女性和未婚女性能够均匀分布。调查采用宽松的配额抽样方法,为了提高农民工样本的代表性和多样性,调查分别在社区和单位进行,最终获得489个单位样本和1018个社区样本,共计1507个受访者。在本次调查的1507名农民工中,男性占比例59.7%;新生代农民工成为调查对象的主体,16-29岁占59.1%,30-40岁占31.5%;已婚者比例几乎占到一半;初中文化程度的占多数,高中及以上文化程度占到41.6%;

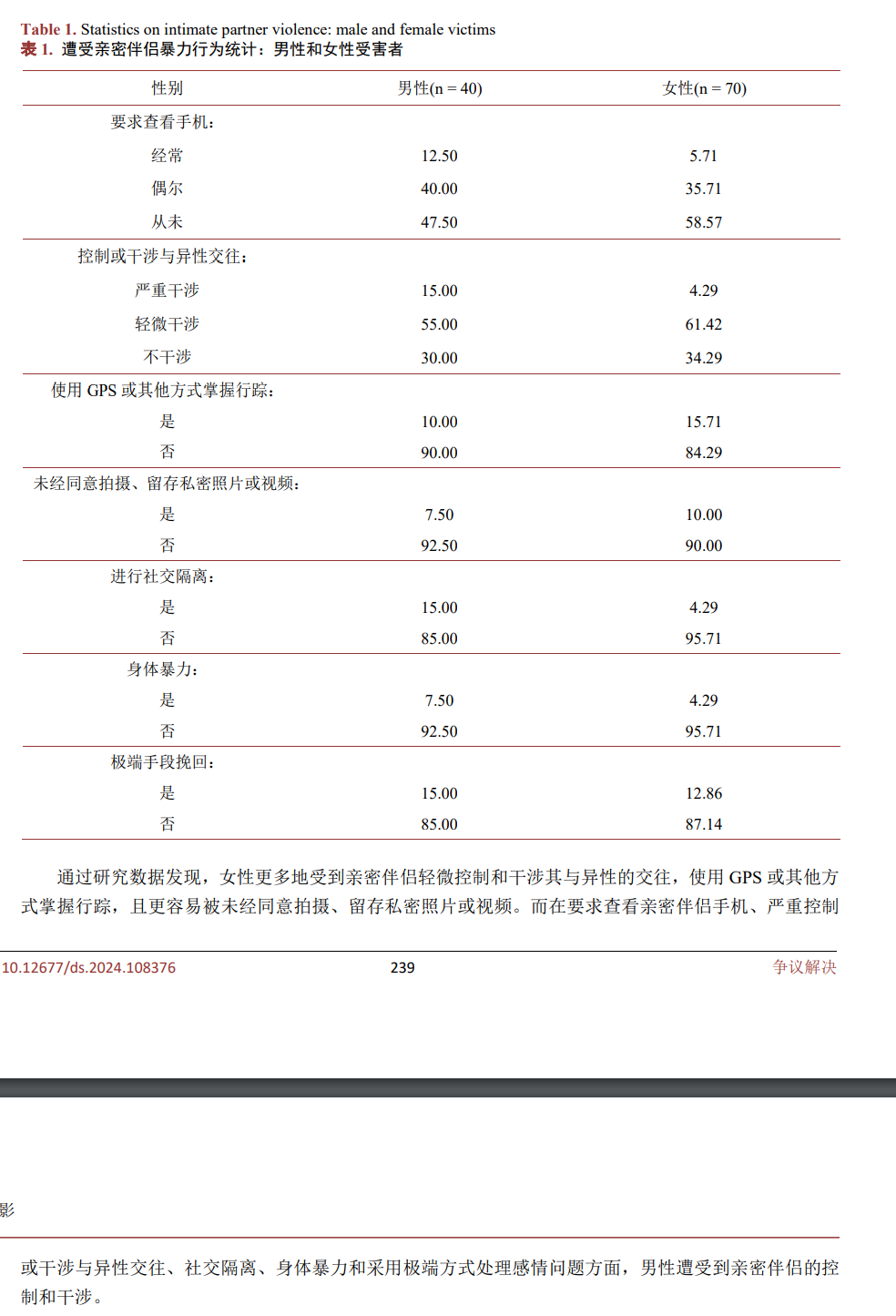

《受害者视角:亲密关系暴力的认知及影响》(2024)所以本文通过抽样调查普通大学生(n = 110)亲密关系暴力的情况,以性别为自变量,其中 男性(n = 40),女性(n = 70);受到伴侣要求查看手机,控制或干涉与异性交往,使用 GPS 或其他方式掌握 行踪,未经同意拍摄、留存私密照片或视频,进行社交隔离,使用身体暴力,使用极端手段挽回等七种亲密关系暴力行为为因变量。从受害者角度研究自变量和因变量之间的关系

再仔细研究一下家庭暴力中存在的性别差异。

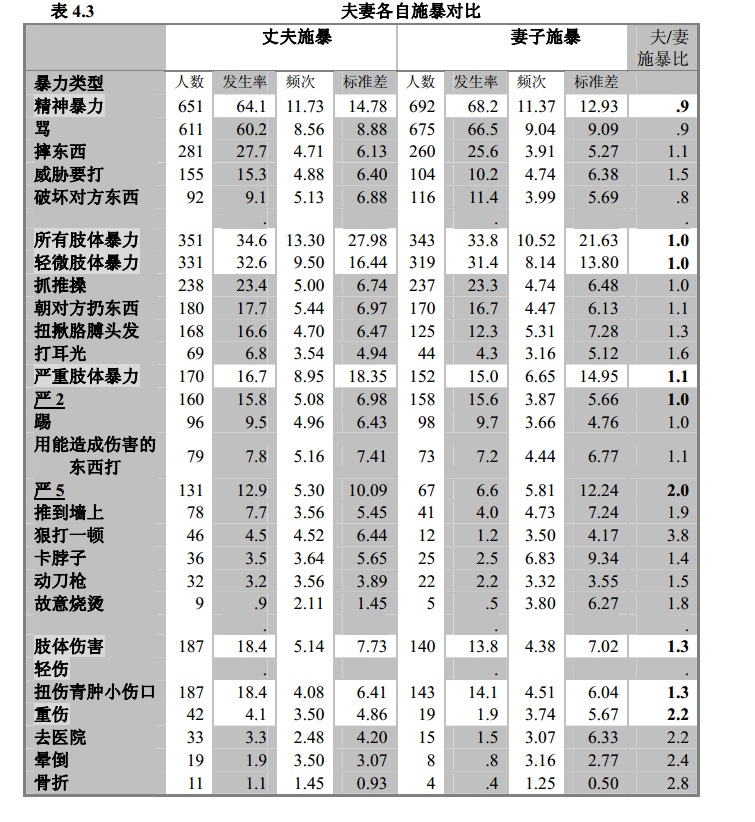

1.首先,家庭暴力所造成的伤害越严重,男性施暴比例越高。

*王向贤.亲密关系中的暴力[D].中国社会科学院研究生院,2008.*基于1035 名大学生进行调查,除一名性别不详外,女性占 75.8%(784名),男性占 24.2%(250 名);年级以大一和大二为主,二者在所有受试者中占 90%;年龄则集中于 18-20 岁

注:“严2”指的是“2种严重暴力”即用能造成伤害的东西打,踢;“严5”指的是“5种严重暴力”是指:推到墙上,狠打一顿,卡脖子使对方窒息,动刀枪,故意烧烫。

从表中可以看出,暴力行为越严重,丈夫施暴频次越高。

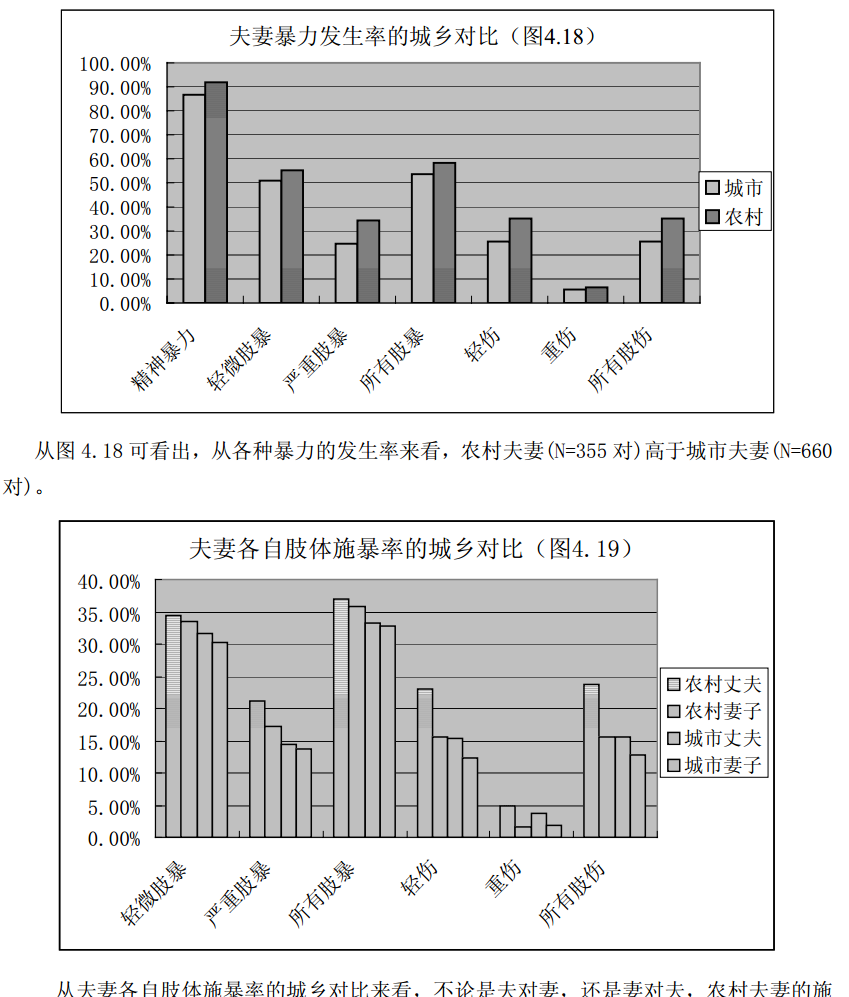

2.家庭暴力有着明显的地区差异,一般来说,农村>城市

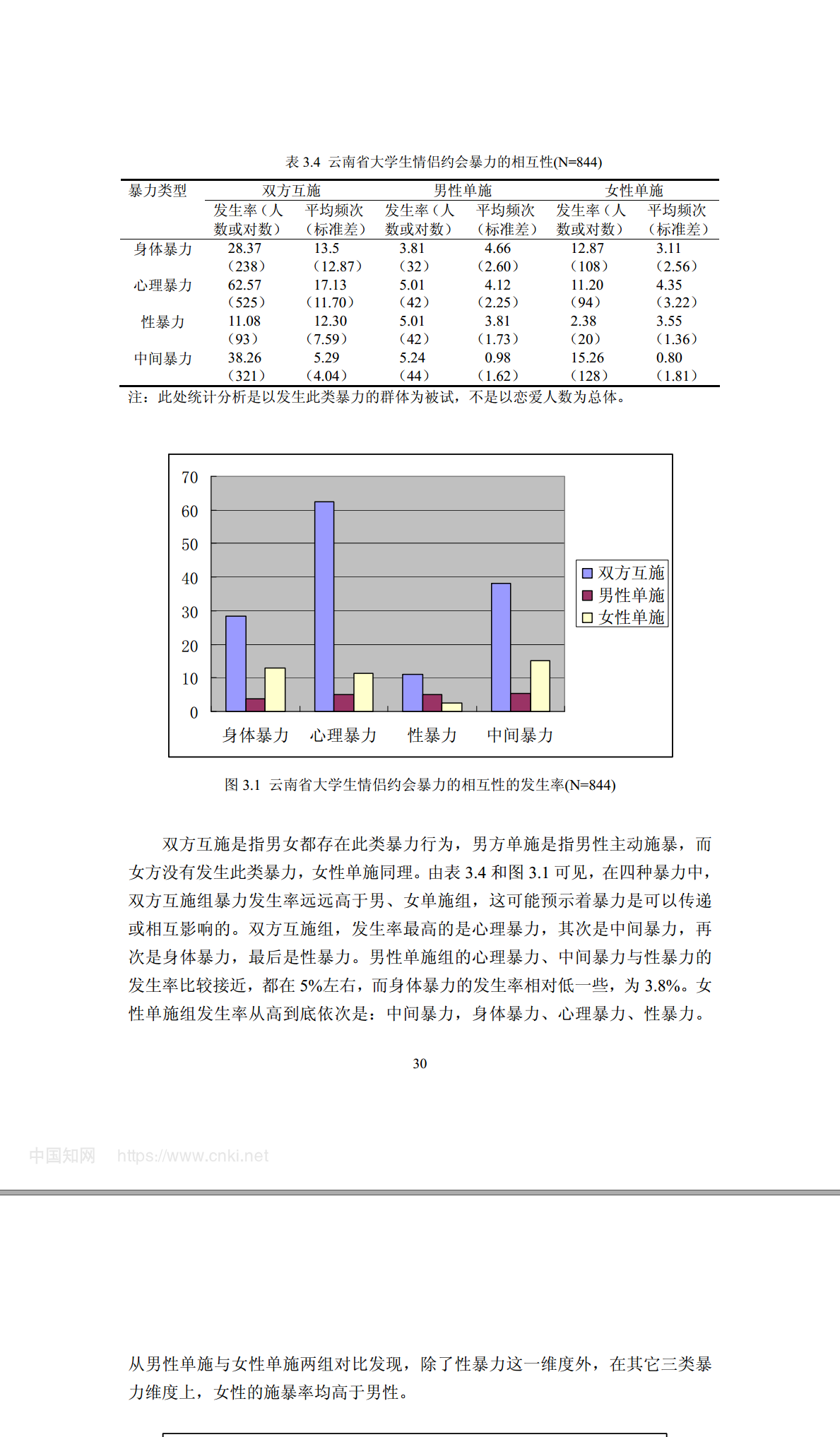

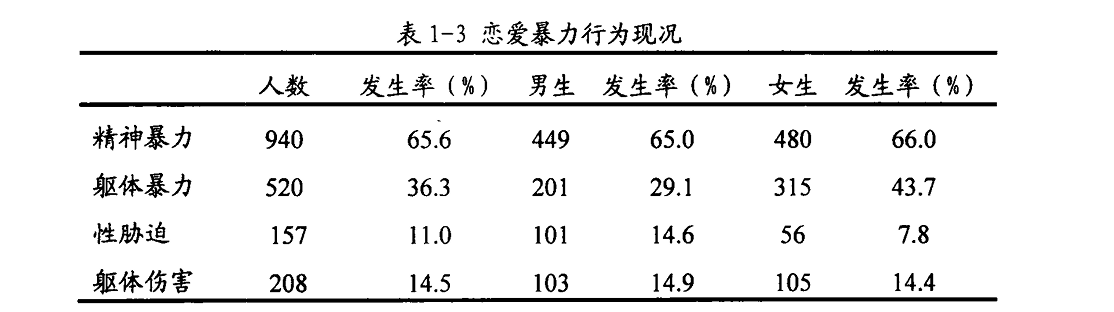

3,亲密关系之间的暴力一般情况下恋爱>婚姻,恋爱暴力中女性施暴一般占多数

大学生约会暴力现状与影响因素的研究

*何影.大学生恋爱及恋爱暴力调查与暴力影响因素研究[D].中南大学,2010.*本次调查涉及14所大学,共发出调查问卷3609份,回收调查问卷中229份因质量不合格被剔除,共计回收有效调查问卷3380份,男性占48%,女性占52%

在查询数据的过程中,我也发现了不少女权的假数据

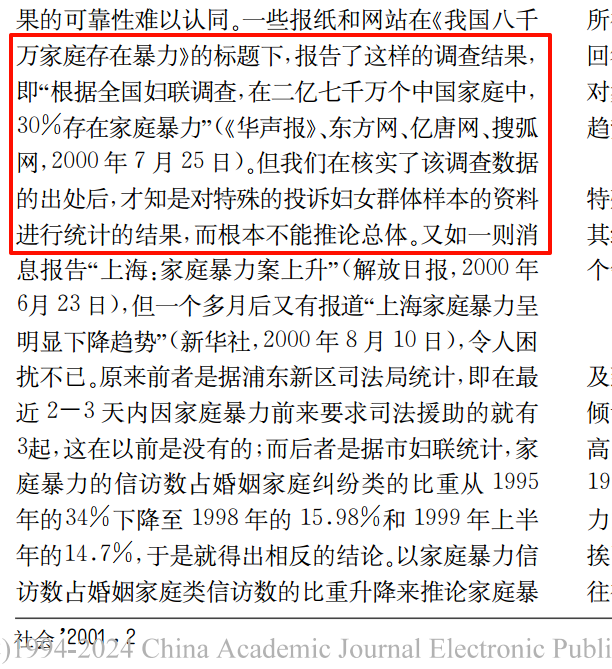

30%的妇女受到家暴?这个数据早在二十四年前就被辟谣,来源:*徐安琪.婚姻暴力的概念和现状[J].社会,2001,(02):22-25.DOI:10.15992/j.cnki.31-1123/c.2001.02.009.*

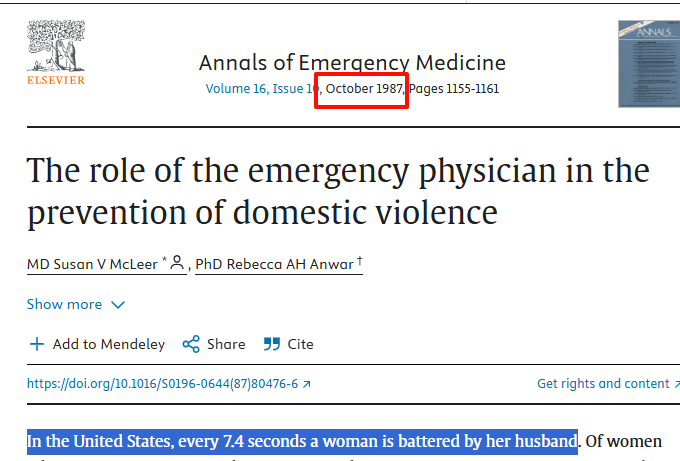

第二个数据:平均每7.4秒就会有一位女性受到丈夫殴打;来源是美国1987年的数据。来源:The role of the emergency physician in the prevention of domestic violence

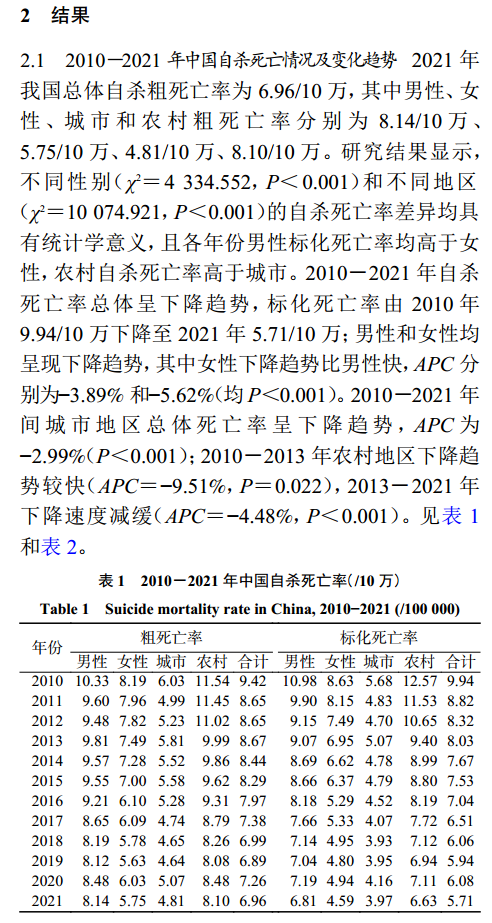

第三个数据:我国每年有 15.7 万妇女自杀、其中 60%妇女自杀是因为家庭暴力?错!近十年中国自杀总人数就没有超过10w的(不是自杀死亡率,10w是我基于自杀死亡率换算的)。

2010-2021年中国不同人群自杀死亡流行特征及疾病负担分析

这张图的最后一个数据来源于加拿大1979年的调查,质量很差,甚至都不足以估计加拿大当时的研究。

本文结论:男性受暴是家暴问题中不可忽视的部分,各项调查都显示,在家庭暴力问题上。无论是从肢体暴力,还是从精神暴力上,男女都已经达到了平等。但是女性受到的伤害程度更大,暴力比例受地区,恋爱or婚姻等因素影响很大,在婚姻暴力中,男性施暴略高于女性,在恋爱暴力中,女性施暴高于男性。

看到这里,女权主义者估计就要发言了:

“大男人让女人打一下又能怎样?”

“大男人”就该挨打?性别可不是暴力通行证,“大男人就该忍”是陈旧性别枷锁,某些女权一边自己反对封建性别枷锁,一边给别人套上枷锁,未免过于双标!

男性被家暴你们男人自己不重视不发声凭什么怪女人?

首先,一部分女性喊着沉默即是共犯,按照这个理论,这些人已经当了多年共犯了。她们不但是沉默的共犯,还亲自参与摸黑,造谣,传播错误信息。

其次,这么多的男性受害者不是刻板印象能掩盖的,女权在这个问题上的手段比“男权”社会更加零和,更加对立。

下图中的女性是Erin Pizzey,她是世界上第一个建立家暴庇护所的人,最早也是一个女权主义者。她为了为受暴妇女建立避难所,又没有资金来源,她就先斩后奏,“强占”无人使用的空地建避难所,并因此吃了官司。但是由于避难所建起来之后收效非常好,她和她的避难所出了名,广受表彰。

像这样一个女权运动的先锋人物,可以称得上是女性受暴者避难所之母的人物,又是在中国出生在中国长大的,应该是中国女权界的骄傲吧?她的故事应该是被中国女权界广为传播的吧?但是,她的故事的中文版,你们有几个人听说过?没听说过的话,是为什么?

因为Erin这位女权先锋恰恰是被西方女权圈子迫害惨的,因为受迫害太严重,她不再相信女权主义=男女平等,并否认自己是女权主义者,甚至当上了男性之音网站的编辑。

她身上发生了什么事呢?在她和她创立的避难所给她所在的女权组织带来名望之后,跟她一起工作的几个别的女权者夺了她的权,用她的话说,就是“挟持了她的初衷”,把本来无意仇男的避难所,改造成了宣传仇男主义的根据地。比如,任何男性,即便是12岁以下的男孩子,也不得进入避难所。带着儿子的受暴母亲们,不得不做出抉择,要进避难所,就不能带儿子。这样,她们为了坚持仇男原则,就直接阻碍了带儿子的女性使用避难所的服务。

当时,根本没有什么访谈科研来研究暴力问题,而Erin饱浸暴力的童年让她对暴力研究非常感兴趣,那个时候她就想要通过深度访谈来搞清暴力存在于社会中的原因,以及如何避免。于是当第一批女性进入避难所,Erin就迫不及待地开始了访谈研究。研究结果却“很不好”

因为和当时女权宣传的“暴力就是男人对女性的系统性压迫”的口号向左。Erin发现,最先进入避难所的100名女人中,六成都是本身就是暴力者的,四成是自己没有暴力倾向,是纯粹的受害人。你要问,暴力者为什么要跑进避难所?其实很简单,夫妻双方暴力心理倾向就算一样强的话,女人的暴力能力却比不上男人,也会由于能力问题导致战败逃跑。而且当时根本没有男人避难所,可能进入避难所的也只有女人。

这个结果,和Erin童年的经历是相同的,她的父母兄妹全是暴力的,和性别无关。Erin诚实的做研究,目的并不是为了反对女人,不是为了说女人不值得救助,她只是想研究出真相,好从根本上解决问题,比如研究男孩女孩是在什么样的成长环境下变暴力的。从那个时候起,Erin希望也能有男性避难所,不论谁受暴都有地方可去。

不管别的女权者相信不相信Erin的研究,她们自己也拿不出任何证据来证明Erin的研究哪里作假了。但是这个结论本身,就违反了女权主义内部的政治正确口号。

于是Erin大祸临头了。她被大字报和传单批斗,不被允许发言,甚至连自己开的避难所都进不去,因为女权主义者不让,遭到人身威胁,出书的发布会上不得不让警察陪同。她还受到炸弹威胁,女权组织说要炸死她。她的每一个邮件包裹都必须先交给警察检查。而她的那本书,里面有大量的细节实例,剖析了人成长过程中催生暴力的各种因素。

为了躲避女权者的迫害,Erin从英国逃到美国。脱离了原来的人际圈子,而且那个时候基本上没有网络,应该不用怕消息传过去,可以重新开始了吧?不。她在美国又面对了批判她的传单和口号。这就不是“仅仅个别地区的女权者迫害她”可以解释的了,看来当时“迫害她人”是跨国界的一种女权圈现象。这次,为了躲避迫害,Erin带着两个孩子,开始了15年的逃亡生涯。逃亡中,她还继续研究暴力和写作。对了,她的一本书,由于出版社都害怕得罪那些暴力的女权者,不敢给她出,所以书写成后10年才出版。

Erin在采访中说,当年那些在她周围搞女权的女人,很多都有非常黑的历史,很多都是非常暴力的人。具体是什么样的黑历史,她没说。我可以理解。当年她们可以这样迫害Erin,如果Erin事后再具体说她们的黑历史的话,难保她们不会打击报复,以Erin没有确凿证据为由威胁起诉她诽谤什么的。

Erin的故事,专门搞女权的学者基本上不会讲给你听。这不是一个国家的偶然现象,不管是西方还是中国,专搞女权的学术圈都是齐刷刷的回避女权暴力问题,粉饰女权的正面名声的。你很难找到,或者说根本找不到全面梳理女权暴力历史文献,女权学界撰写某一个时期的女权运动,也基本上都会把暴力的真相剔除。

你要找这些暴力史,就要到不是女权圈所撰写的,一个个独立小话题的记录中零散的去找。幸亏Erin还活着,如果她当年真的被炸死了,或者被气得重病去世了,她的故事说不定也湮没在历史中了。

和Erin一起离开最初那个女权组织的,还有另外几个女人。她们都遭受了什么样的迫害,又都是什么样的结局?我们不知道,她们叫什么我们也不知道。像Erin这样站出来说话的是少数。

其实中国网络女权圈里也有这样的男生女生遭到这种待遇。有的亲自积极参与过网络女权的人说,由于受到了网络女权圈的严重暴力,现在完全不能看任何女权的群组,一看就头晕恶心无法忍受。这是【PTSD】的表现。

但是这些曾经关注女权信仰女权的人的声音在哪里?你听不到多少,因为他们实在是被恶心坏了,恶心到无法开口再谈这件事儿,正如被性侵的女性开口谈论受暴经历的艰难。即便鼓起勇气讲了,也不会得到女权界的理睬和重视,自讨没趣而已,谁还会坚持讲下去?

有的人,在没有权力的时候会反对有权力的人对她们进行压制,也就是他们所说的反抗。但同样这些人,一旦有了权力,可就非要压迫别人不可了,因为他们本质上就是那种“农民起义为了夺权自己当皇帝”的人,不得不防!

这是国外的女权,国内的是什么样的?

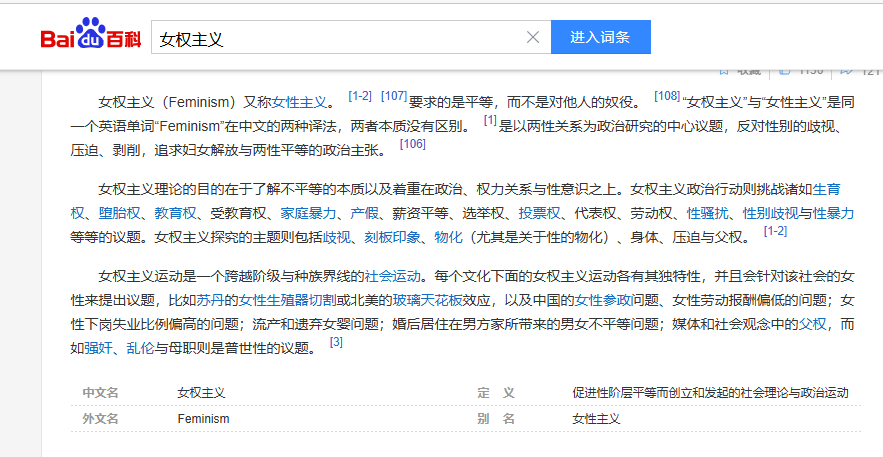

你经常会听到女权主义者告诉你,“她们不是真正的女权”“请百度女权的定义”“女权是平权”

甚至还会听到某些女权主义者说“某些男性反对女权是因为女权动了他们的特权”

下图百度百科对女权的定义,没有问题吧?

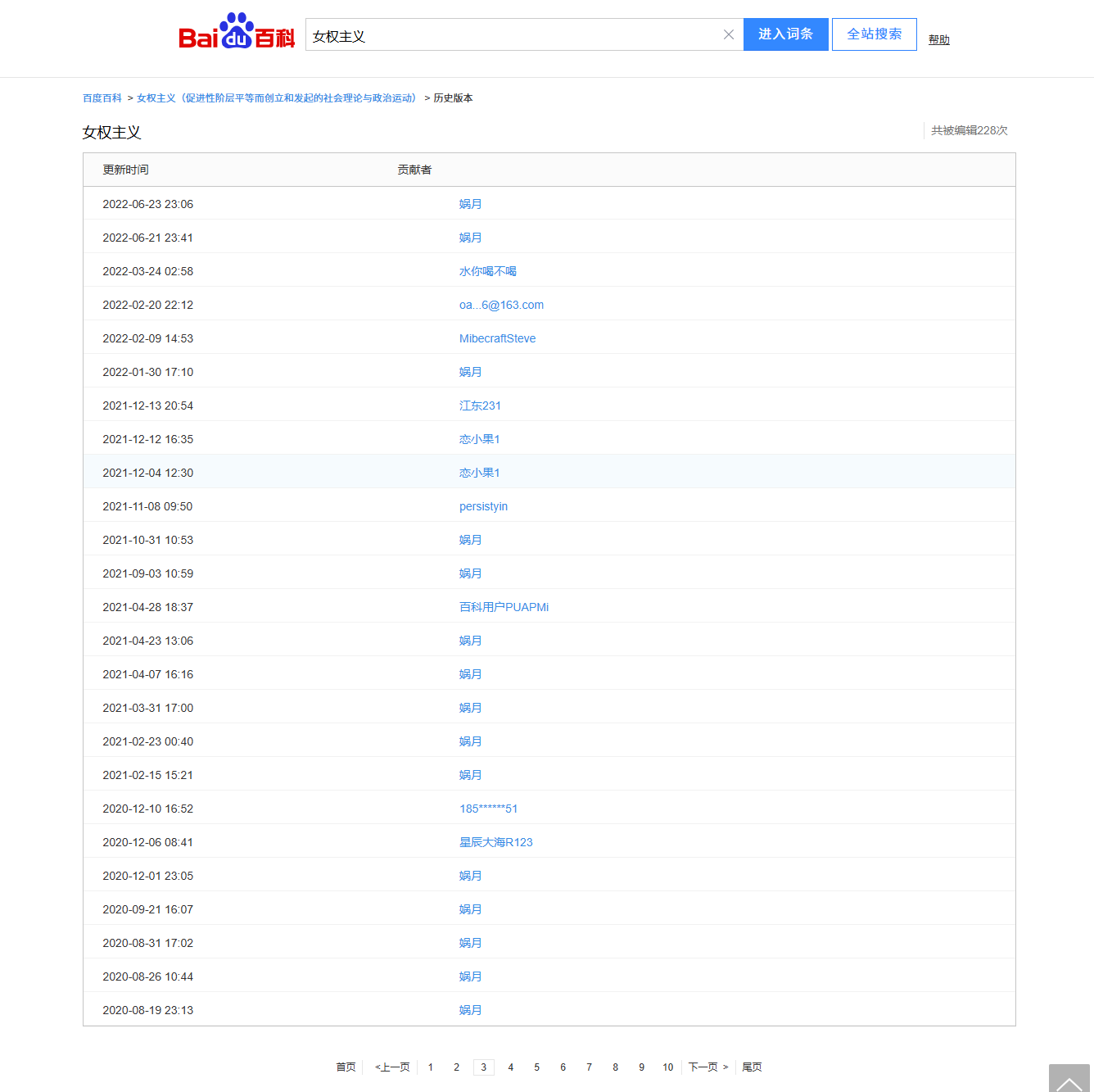

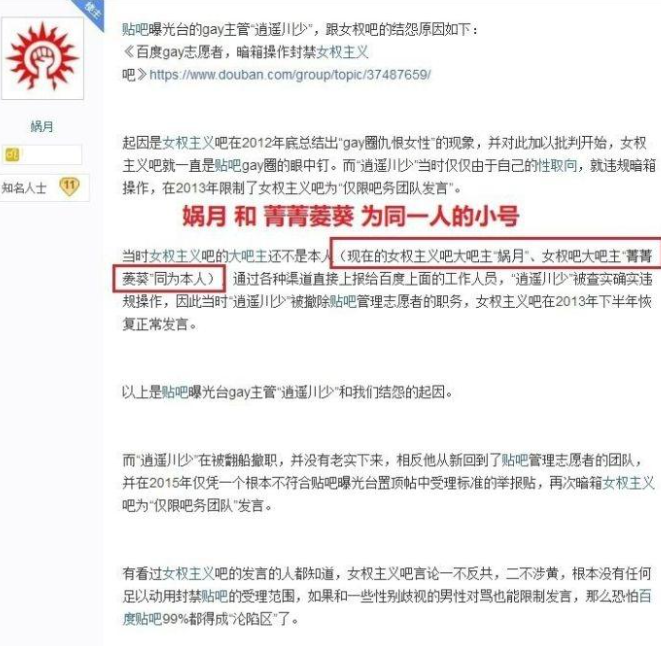

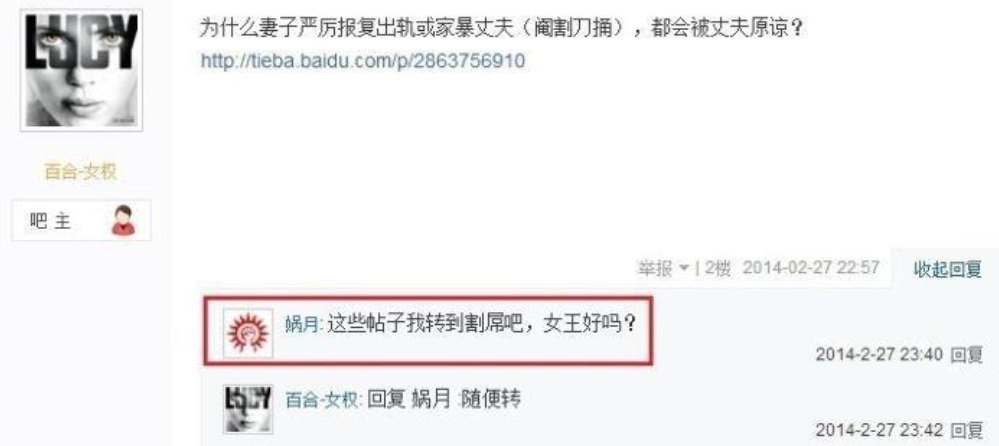

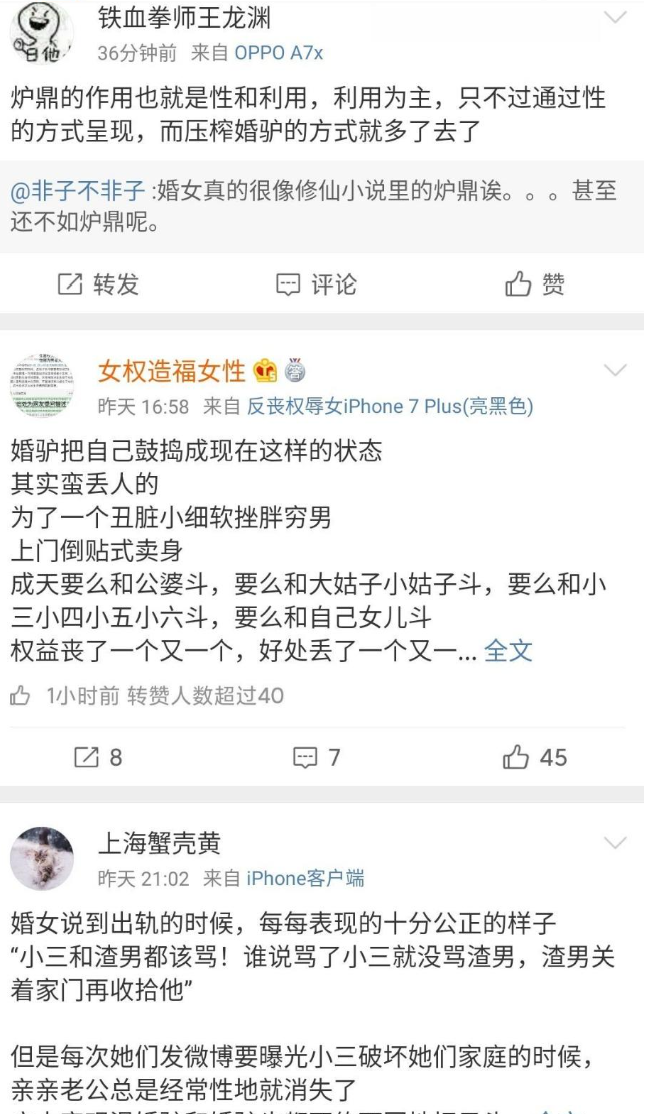

你们知道这是谁写的吗?这位作者是女权吧的吧主,一边写着这种伟伟光正的话,一边发表着极端主义的言论,两幅面孔切换自如。

能看到这里的用户,我想都已经能看出大多数女权是什么货色。

女权要喊平等,可以,没问题。但女权今天喊完平等,明天又在玩零和游戏,未免太不要脸。

嘴上喊着平等竞争,至少国家信了,将平等视为基本国策。然后掉头用比“男权”更极端,更零和的手段对付男性。

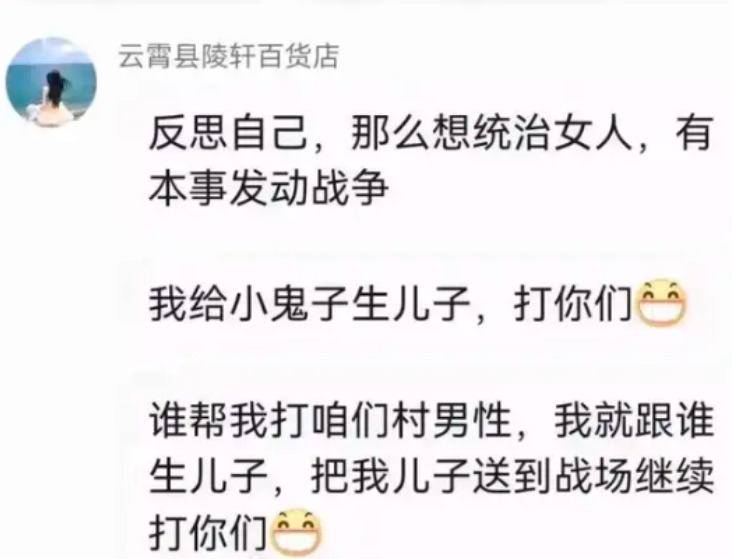

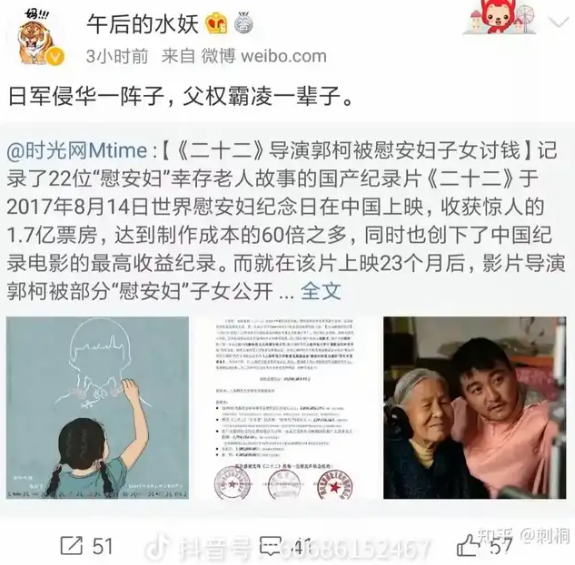

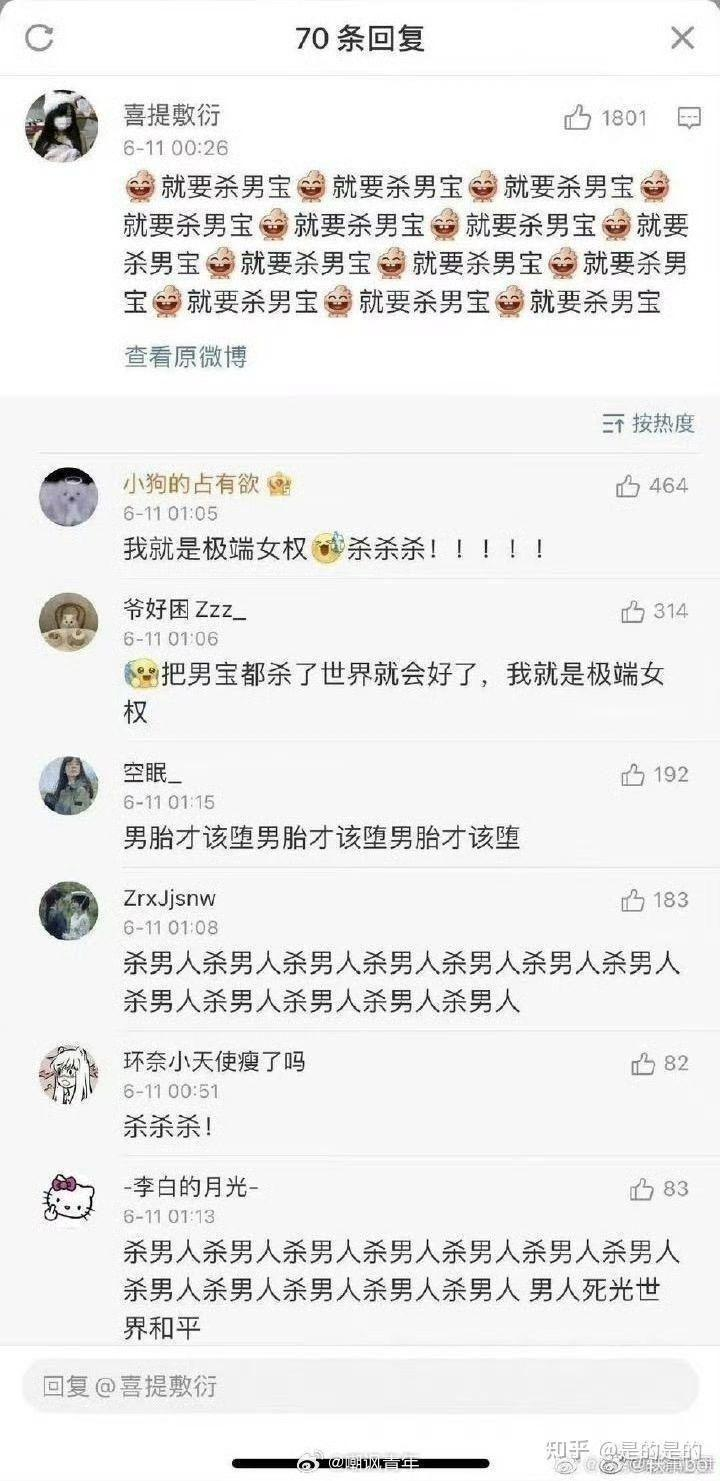

我搜索了一些网络上为语言暴力行为辩解和或背书的发言,与西方女权几十年来和现在为暴力背书说的话含义一样,没有任何新意。比如“女权的形象不好都是坏人给污名化的” “少数几个女权主义者并不代表整个女权界” “TA们跟女权主义的整体行为没有任何关系”或者“某些女权主义者没做什么伤害别人的举动要么就是不怎么严重” “要么就是有TA们的道理”。唯一有中国特色的是,“TA们只是网上骂人,现实中也没干什么,有什么严重的?”。不过,我要说的是,这只是因为中国的法律对集会管得严,TA们无法走出家门对他人进行肢体攻击,不代表TA不想进行人身实际的攻击,不代表如果TA们有了权力TA们就不会采取实际的暴力行动。这才是问题的关键! ”

中国是不允许集会,如果允许集会,你会相信“女权主义也就是网上打打嘴炮,现实中没有攻击性吗”吗?从erin pizzey的经历就能看出,她为了躲避女权跑到其他国家,但并没有什么改变,女权圈从根上就是如此,这个圈子从根上就有一种社会对不起自己的文化。这种文化出了女权圈,你只能在犯罪分子身上见到,每个报复社会的人都认为社会对不起自己。

能看到这里,我再留下一个问题供大家思考。在7,80年代,大规模社区调查开始之前,人们普遍相信女权主义的理论,即父权制下的婚姻,是男性压迫剥削女人的手段。直到现在,人们依旧在这套女权理论框架下思考。

现在真相大白后,请问,你以前思考的是什么?你会发现,女权理论根本解释不了女性的暴力行为,你可以试着用女权理论解释下女性为什么在婚姻和男性一样暴力,别忘了,这是建立在力量差异上的。而恋爱暴力中,女性甚至比男性更暴力。当你用以往的父权制理论来解释女性暴力,你是无论如何都代入不进去的。

稍微一思考,你马上就会发现,一个造假的理论也是可以逻辑上自洽的。一个理论逻辑上再完美,也未必是对的。